2018年、4人の旅人が陸前高田を訪れる。まだ若いかれらは、“あの日”の出来事から、空間的にも時間的にも、遠く離れた場所からやって来た。大津波にさらわれたかつてのまちのことも、嵩上げ工事の後につくられたあたらしいまちのことも知らない。旅人たちは、土地の風景のなかに身を置き、人びとの声に耳を傾け、対話を重ね、物語『二重のまち』を朗読する。他者の語りを聞き、伝え、語り直すという行為の丁寧な反復の先に、奇跡のような瞬間が立ち現れる。

本作は、東日本大震災後のボランティアをきっかけに活動をはじめ、人々の記憶や記録を遠く未来へ受け渡す表現を続けてきたアーティスト「小森はるか+瀬尾夏美」によるプロジェクトから生まれた。『二重のまち』とは、かつてのまちの営みを思いながらあたらしいまちで暮らす2031年の人々の姿を、画家で作家の瀬尾夏美が想像して描いた物語。陸前高田を拠点とするワークショップに集まった初対面の4人の若者たちが、自らの言葉と身体で、その土地の過去、現在、未来を架橋していくまでを、映像作家の小森はるかが克明かつ繊細に写しとる。

映像作家の小森と画家で作家の瀬尾によるアートユニット。2011年4月に、ボランティアとして東北沿岸地域を訪れたことをきっかけに活動を開始。翌2012年、岩手県陸前高田に拠点を移し、人々の語り、暮らし、風景の記録をテーマに制作を続ける。2015年仙台にて、東北で活動する仲間とともに、記録を受け渡すための表現をつくる組織「一般社団法人NOOK」を設立。 主な展覧会などに「3.11とアーティスト——進行形の記録」(水戸芸術館/茨城/2012年)、「Art action UK レジデンシープログラム」(HUSK Gallery/ロンドン/2012年)、「記録と想起 イメージの家を歩く」(せんだいメディアテーク/宮城/2014年)、「あたらしい地面/地底のうたを聴く」(個展/ギャラリーハシモト/東京/2015年)、「波のした、土のうえ」(個展/全10カ所巡回/2015〜2018年)、「遠い火|山の終戦」(個展/東京、宮城/2016〜2017年)、「キオクのかたち/キロクのかたち」(横浜市民ギャラリー/横浜/2017年)、「継承のしさく」(個展/せんだい3.11メモリアル交流館/宮城/2019年)、「東京スーダラ2019——希望のうたと舞いをつくる」(砂連尾理との共同制作/世田谷文化生活情報センター 生活工房/東京/2020年)、「第12回恵比寿映像祭」(東京都写真美術館/東京/2020年)、「ことばのいばしょ」(札幌文化芸術交流センターSCARTS/北海道/2020年)、「聴く——共鳴する世界」(アーツ前橋/群馬/2020年)など。

| 地域 | 開催日時・会場 | 備考 |

| 福島県いわき市 | 2024年12月15日(日)13:30~(13:00開場) ★小森はるか監督、瀬尾夏美監督によるアフタートークあり 会場:いわき芸術文化交流館アリオス 小劇場 |

【いわき市立美術館企画展「ニューアートシーン・イン・いわき 小森はるか+瀬尾夏美」関連事業】 ❖上映会の詳細はこちら 主催:いわき市立美術館・いわき芸術文化交流館アリオス *要事前申込* お問合せ:アリオスチケットセンター TEL.0246-22-5800(※10:00~20:00 火曜定休) ●ニューアートシーン・イン・いわき 小森はるか+瀬尾夏美 2024年11月2日(土)~12月15日(日)、いわき市立美術館(1階ロビー)にて開催 |

| 地域 | 劇場名 | 電話番号 | 公開日 |

| 東京都 | ポレポレ東中野 | 03-3371-0088 | <上映終了> <ロングラン上映中!!> 2月27日(土)~5月14日(金) <特集上映「小森はるか作品集」 3/27㊏~4/16㊎アンコール開催決定!!> |

| 東京都 | 東京都写真美術館ホール | 03-3280-0099 | <上映終了> 2月27日(土)~3月18日(木) *月曜休映 |

| 東京都 | 早稲田松竹 | 03-3200-8968 | <上映終了> <小森はるか監督特集にて> 8月14日(土)~8月20日(金) |

| 東京都 | シネマ・チュプキ・タバタ | 03-6240-8480 | <上映終了> 2022年3月1日(火)~3月15日(火) *水曜定休 *日本語字幕・音声ガイドつき上映 |

| 東京都 | 下高井戸シネマ | 03-3328-1008 | <上映終了> 2022年3/5㊏、3/9㊌ 各日17:10~ --- --- --- <特集上映「小森はるか+瀬尾夏美 作品集」にて> |

| 東京都 | 新文芸坐 | 03-3971-9422 | <上映終了> 2024年3月11日(月)、3月12日(火) |

| 神奈川県 | 横浜 シネマ・ジャック&ベティ | 045-243-9800 | <上映終了> 4月10日(土)~4月22日(木) |

| 神奈川県 | あつぎのえいがかんkiki | 046-240-0600 | <上映終了> 3月20日(土)~3月26日(金) |

| 埼玉県 | 深谷シネマ | 048-551-4592 | <上映終了> 8月1日(日)~8月7日(土) *火曜休館 |

| 千葉県 | キネマ旬報シアター | 04-7141-7238 | <上映終了> 2022年3月26日(土)~4月8日(金) 『空に聞く』 2022年4月2日(土)~4月8日(金)上映 |

| 茨城県 | 水戸芸術館ACM劇場 | 029-227-8111 | <上映終了> 5月9日(日)のみ <「3.11とアーティスト:10年目の想像」関連企画上映> 詳細は【こちら】 |

| 群馬県 | シネマテークたかさき | 027-325-1744 | <上映終了> 3月13日(土)~3月26日(金) *3/22㊊、3/23㊋ 休映 |

| 北海道 | シアターキノ | 011-231-9355 | <上映終了> 3月7日(日)、3月10日(水)~12日(金) |

| 岩手県 | フォーラム盛岡 | 019-622-4770 | <上映終了> <上映延長決定!!> 2月26日(金)〜3月7日(日) |

| 岩手県 | 一関シネプラザ | 0191-23-2902 | <上映終了> 3月26日(金)~4月8日(木) |

| 山形県 | フォーラム山形 | 023-632-3220 | <上映終了> 3月19日(金)〜3月25日(木) |

| 宮城県 | フォーラム仙台 | 022-728-7866 | <上映終了> 3月19日(金)〜4月1日(木) |

| 福島県 | フォーラム福島 | 024-533-1717 | <上映終了> 3月19日(金)〜3月25日(木) |

| 新潟県 | シネ・ウインド | 025-243-5530 | <上映終了> <アンコール上映決定!!> 5/23㊐、5/27㊍、6/2㊌、6/7㊊ <特集上映「小森はるか作品集」5/22㊏~6/11㊎開催> |

| 富山県 | ほとり座 | 076-422-0821 | <上映終了> 3月27日(土)~4月2日(金) |

| 石川県 | シネモンド | 076-220-5007 | <上映終了> 6月5日(土)~6月11日(金) ★『空に聞く』同時公開★ |

| 長野県 | 長野相生座・ロキシー | 026-232-3016 | <上映終了> 3月27日(土)~4月9日(金) |

| 長野県 | 松本CINEMAセレクト | 0263-98-4928 | <上映終了> 5月9日(日)のみ 「波のした、土のうえ」も上映 |

| 長野県 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | <上映終了> 9月11日(土)~9月24日(金) |

| 愛知県 | 名古屋シネマテーク | 052-733-3959 | <上映終了> 3月6日(土)~3月19日(金) <特集上映「小森はるか作品集」3/20㊏~3/26㊎開催> |

| 大阪府 | シネ・ヌーヴォ | 06-6582-1416 | <上映終了> 4月3日(土)~4月16日(金) <特集上映「小森はるか作品集」4/3㊏~4/16㊎開催> |

| 大阪府 | シネ・ヌーヴォX | 06-6582-1416 | <上映終了> 4月17日(土)~4月30日(金) |

| 京都府 | 出町座 | 075-203-9862 | <上映終了> 4月2日(金)~5月6日(木) <特集上映「小森はるか作品集」延長決定!! 4/2㊎~4/29㊍開催> |

| 兵庫県 | 元町映画館 | 078-366-2636 | <上映終了> 7月10日(土)~7月23日(金) |

| 広島県 | 横川シネマ | 082-231-1001 | <上映終了> 5月1日(土)~5月14日(金) <特集上映「小森はるか作品集」5/1㊏~5/14㊎開催> |

| 愛媛県 | シネマルナティック | 089-933-9240 | <上映終了> <愛媛国際映画祭にて> 12月11日(土) 16:30より上映 ●上映後:小森はるか監督、瀬尾夏美監督による舞台挨拶(リモート)あり |

| 福岡県 | KBCシネマ1・2 | 092-751-4268 | <上映終了> 5月15日(土)~5月21日(金) ★『空に聞く』同時公開★ |

| 大分県 | シネマ5 | 097-536-4512 | <上映終了> 3月6日(土)〜3月12日(金) |

| 熊本県 | Denkikan | 096-352-2121 | <上映終了> 4月9日(金)〜4月15日(木) |

| 沖縄県 | 桜坂劇場 | 098-860-9555 | <上映終了> 3月13日(土)〜3月19日(金) |

Comments

二つのまちを往還する声に、身を寄せる旅人たち。語りえぬ受苦に寄り添い、ただ共に在ること。ていねいに想うこと、伝えること。災厄の記憶は風化ではなく、浄化を、と囁く声がする。

赤坂憲雄民俗学者

忘れられるべきでない出来事・思い。それが、しかし果たしてこの自分にそれを語り継ぐ資格はあるか? と逡巡する若者たちによって、その逡巡ごと、この映画の中で確かに伝えられている!

岡田利規演劇作家・小説家

この足の下に、もう一つの町が存在する――この感覚が捉える切実な詩情にうたれた。地割れと怒涛に町は消えたのではない。そこに生きて「在る」のだ、今も。四人の若者たちの存在は、それを語りつづけるために蒔かれる種なのだ。

小野和子民話採訪者

〈あなた〉が生きていてくれたからこそ、〈わたし〉は〈あなた〉と出会えた。〈あなた〉の記憶は、〈わたし〉のものではない。けれども〈わたし〉は、忘れっぽい〈わたしたち〉の歴史を〈あなた〉のおぼえていることがふくよかにしてくれると知っている――あたらしいまちを訪れた四人の〈わたし〉による丁寧な想像力と繊細なことばづかいのおかげで、スクリーンを見つめているこの〈わたし〉もまた、かつてのまちをおぼえている人々の記憶を、かれらからは遠く離れた〈わたしたち〉のうちのささやかな一人として、尊ぶことができる。

温又柔小説家

これは、ちいさなちいさなタネのような映画。笑みや涙がこれからいくたびも心に降りつもれば、しずかに目覚めて根と葉をのばす。それがいつだとしてもその芽を見失わないように、心を澄まして生きてゆこう、そう決めました。

こうの史代漫画家

どのように足掻いても

私はあなたになれず

あなたの話を再現することもできないのだと

表現者たちが気づいたとき

紡がれた物語はそれぞれに光り始める。

寺尾紗穂文筆家・音楽家

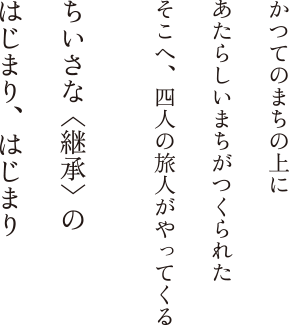

3.11震災の年から10年に渡って陸前高田に滞在し、地元の方々とふれあい、失われていく物語を記録し続けて来た瀬尾夏美さんと、小森はるかさん。初めて出会った日、まだ二十歳そこそこだった彼女たちの存在は、僕が「Memory Lane」のような曲をいまも変わらず歌い続ける理由になっていた。青春期の丸ごとと言ってよい年月を費やして、ただ真摯にひとつの景色を見つめ続けた2人の記念すべき映画が、「人々の記憶を代弁することの困難さ」への言及で幕を下ろした時、言いようのない感動を覚えた。防潮堤の下に埋もれた、かつての通学路、思い出の小道。「二重のまち」の底層にたゆたう、愛しい人々の記憶。その輝きを、悲しみを、損なうまいと、慎重に言葉を選ぼうとする、いつかの2人のような、若者たち。新しい語り手たちが抱える懊悩。記憶のバトンは継がれていく。過去のために、現在のために、未来のために。この映画を観た誰かが、自らの足元にふと目をやるだろう。アスファルト、コンクリート、土、草、砂。靴底を支える地面の、その下。今の私たちを成り立たせる、かつての街について、想像を巡らせずには居られないだろう。すべては過程の中にあり、けして終わっていない。

七尾旅人シンガーソングライター

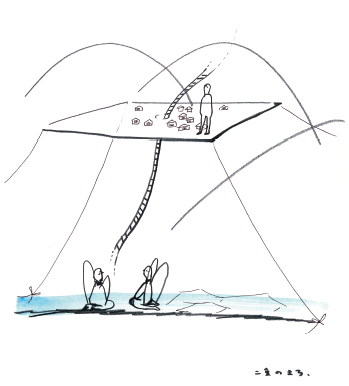

作者たちによって「編む」こととして提示された一連の行為は、観客にとっては不可解な儀式の連続でもある。なぜ聞くこと、話すこと、そして読むことを繰り返しているのか、それが観客に知らされることはない。観客は手探りをしながら、この作品と付き合う必要がある。かえってそのことで発される一言一言が、一つの事件のようにも響いてくる。

人の声を聞くことを生業としている者として言えば、こんな声を聞き続ける体験はほとんどない。自分の言葉を、自分の身体から切り離さないように発する人たち。しかしだからこそ、その一言は事態をどこかへ急に連れていきはしない。 彼らは、何かをし「あぐねて」いる。そのことはわかる。結論を早急に求める人や、既に出してしまっている人にはこの停滞にも似た「あぐねる」は内向的か、愚かにも映るだろう。しかし、キャストとして選ばれた4人の若者は、むしろ各々に固有の聡明さによって「あぐねる」のだ。「編む」という語から示唆される交錯は人との出会いや対話として、上下動は想像の駆動として現れる。それはむしろ、容易に答えに至ることを徹底的に迂回するための営みとしてある。「あぐねる」ことが具体的な行為として、運動として提示されていることが、この記録・作品の計り知れない価値だ。

『二重のまち』は、あらゆる場所が「二重」である可能性(もしくは事実)を提示して終わる。私たちにも「あぐねる」ことが必要なのかもしれない。だが現実に、それが可能な場を構築し、保持することの労苦もまた計り知れない。誰かがやらなくてはいけないが、誰でもできるわけではない。瀬尾・小森の十年の営為に、心からの敬意を表する。

濱口竜介映画監督